가족으로부터의 심리적 독립(마음으로 홀로 서기)

페이지 정보

작성자 장미 댓글 0건 조회 994회 작성일 15-07-05 07:03

본문

'길버트 그레이프(Gilbert Grape)' 피터 헤지스(Peter Hedges)의 소설 What's Eating Gilbert Grape(무엇이 길버트 그래이프의 삶을 갉아먹는가)를 원작으로 하고 있는 이 영화는 헌신이라는 이름 아래 서로에게 기대어 의존적인 삶을 살아가는 가족관계를 묘사하고 있다. 영화의 제목에서 알 수 있듯이, 주인공인 길버트는 자신의 도움 없이는 아무 것도 할 수 없는 가족이라는 울타리 속에 희망 없는 하루하루를 보낸다. 아버지의 자살 이후, 폭식증에 걸려 혼자서는 거동할 수 없는 어머니와 서른 살이 넘은 노처녀 누나, 정신지체인 남동생까지 가족이란 길버트에게 벗어 던지고 싶은 짐인 것이다. 영화의 마지막에 길버트는 죽은 어머니와 함께 자신을 옭아맸던 집을 불태워 버리는데, 슬픈 결말이지만 의존이라는 올가미에서 해방되는 카타르시스를 잘 표현하고 있다. 이 영화에서 표현하고자 하는 것처럼, 서로의 독립된 삶을 인정하지 않고 지나치게 간섭하거나 구속하는 경우에는 가족이 우리를 옭아매는 감옥이 될 수도 있다. 이 감옥은 우리가 소망하는 건강한 독립을 허용하지 않으며, 더 넓은 세상으로 나아가 새로운 경험을 하는데 방해요소로 작용한다.

지나친 관심은 독립을 방해한다.

"엄마는 늘 제 걱정만 하세요. 휴일에 친구들과 함께 놀러 가는 날에는 30분에 한 번씩 걸려 오는 전화에 재미있던 분위기가 끊기기 십상이에요. 그 뿐 아니라, 친구들은 대놓고 표현은 하지 않지만 저를 마마보이라고 생각하는 것 같아요. 하루 이틀도 아니고, 이렇게 16년을 살았다고 생각해 보세요. 게다가 저는 여자도 아니고, 덩치도 이렇게 큰 남자인데 말이죠. 물론 저에게 관심과 사랑을 쏟아주는 엄마가 고마울 때도 있었지만, 이제는 아니에요. 엄마 얼굴을 볼 때면 가끔씩 숨이 턱턱 막히고 답답해요."

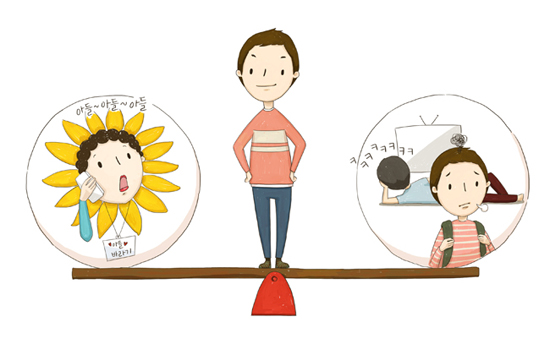

위 사례는 어머니의 과잉보호로 인하여 답답함을 호소하고 있는 남자 고등학생의 얘기다. 청소년기는 독립된 개체로써 자아정체성을 형성해야 할 시기인데, 이 남학생은 엄마의 과도한 관심과 간섭에 얽매어 다른 세상으로 나가지 못하고 있다. 남학생의 어머니는 자신이 아니면 아들이 제대로 세상을 살 수 없을 것처럼 걱정하지만, 이런 부적응적인 관계가 아들의 독립을 방해하고 있다는 것은 모르고 있다. 물론 이러한 과잉보호만이 독립에 장해가 되는 것은 아니다. 무관심 또한 심리적 독립을 저해하는 요소이다.

지나친 무관심 또한 독립을 방해한다.

"저희 가족들은 저에게 관심이 없습니다. 오빠는 저에게 먼저 말을 거는 경우가 거의 없고, 같은 학교에 다니는데 아는 척도 하지 않아요. 아빠 역시 마찬가지에요. 말로는 너희들을 위해서 뭐든지 할 수 있다고 말씀 하시지만, 회사 다녀오시면 TV만 보실 뿐 저에게는 관심이 없으세요. 그래서 전 항상 외로워요. 제가 가족들에게 사랑 받고 싶어 하는 게 잘못된 건가요? 더 이상 가족들의 무관심을 견딜 수 없어요."

사람은 기본적으로 애정과 인정에 대한 욕구를 가지고 있다. 욕구는 그것을 추구하는 행동을 하도록 동기를 부여하기 때문에, 우리의 행동의 대부분은 우리가 가지고 있는 욕구에 따라 결정된다고 해도 과언이 아니다. 배가 고플 때는 허기를 달래기 위해 음식을 찾듯이, 애정적 허기(affectional hunger)를 느끼는 사람은 자신에게 관심을 갖고 애정을 쏟아 줄 대상을 찾게 마련이다. 이러한 애정과 인정 욕구는 기본적으로 가족간의 관계에서 충족되는데, 이는 개인의 독립에 있어 매우 중요하다. 그 이유는 이것이 단순한 욕구 충족에 그치지 않고, 이를 통하여 자신은 다른 사람에게 충분히 사랑 받을 만한 존재라는 긍정적인 자아상(self-image)이 형성되기 때문이다. 그리고 이 때, 호의적이고 협력적이라는 타인에 대한 긍정적인 이미지도 함께 형성된다. 다시 말해, 가족으로부터 충분한 관심과 사랑을 받아야 자신이 사랑 받을 만한 존재라고 인식하고, 세상으로 나아가 독립적으로 다른 사람들과 친밀한 관계를 형성할 수 있다는 것이다.

그렇다면 위의 사례와 같이 가족간의 적당한 거리를 지키지 못하고 경계가 허물어져 있거나, 이와 반대로 눈에 보이지 않는 벽이 쌓여 있는 경우에는 마음으로 홀로서는 방법은 무엇일까?

적당한 거리 유지하기

자녀들이 자라면서 어느 순간이 되면, 부모와 함께 하는 시간보다는 친구들과 시간을 보내거나 혼자 있는 것을 더 좋아하게 된다. 바로 안전하다고 생각되는 가족의 품에서 벗어나 새로운 세상으로 나아갈 준비가 되었다는 성장의 증거인 셈이다. 이 때는 잡고 있던 마음의 손을 놓고 적당한 거리를 유지하는 것이 중요하며, 이는 부모와 자녀 모두에게 해당되는 얘기다. 지금까지 밀착되어 있다가 갑작스럽게 거리가 생기면 부모와 자녀 모두 불안감을 느끼지만, 한편으로는 새로운 경험에 따른 흥분과 혼자서도 할 수 있다는 자신감을 경험하게 된다. 이 때 불안감을 이기지 못하고 적당한 거리 유지에 실패한다면, 일시적으로 불안감은 줄어들겠지만 혼자서 세상으로 나아갈 기회를 상실하게 된다. 사실 위의 남학생 사례에서 나타나듯이, 자녀들이 부모로부터 심리적 독립을 시도하는 순간 더욱 큰 불안감을 느끼는 것은 부모인 경우가 더 많다. 특히 자신의 삶은 뒷전이고 자식들의 뒷바라지에 몰두하는 부모일수록, 자녀의 성공이 자신의 성공이라고 여기며 자녀들이 잘 못될까 안절부절 한다. 바로 이런 순간에 필요한 것이 자녀와의 적당히 거리를 두는 것이다.

여기서 '적당한 거리'라는 것이 매우 중요하다. 자녀들이 무엇을 하든지 관심을 두지 않고 무관심한 태도를 보인다면, 지나치게 간섭하는 것과 동일한 결과를 야기한다. 그보다는 자녀들의 생각과 욕구에 귀 기울일 수 있을 정도의 적당한 거리를 유지해야 한다. 아주 조금만 바라보고 있어도 자녀들의 욕구와 부모의 욕구가 매우 상이하고 어떤 경우에는 상반된다는 것을 알게 된다. 이렇듯 서로의 다른 욕구를 인정하고 이를 추구할 수 있도록 기회를 제공해 준다면, 스스로 자신의 삶을 결정하고 행동하는 심리적 독립이 시작된다.

홀로서는 연습하기

나이는 성인이지만 혼자서는 뭐하나 자신 있게 해내는 것이 없다면, 심리적으로 미성숙한 상태라고 할 수 있다. 이들의 가슴 속에는 부모를 떠나서는 외로움과 빈곤함에 생존할 수 없을 것이라는 부정적 신념이 뿌리내리고 있다. 이러한 부정적 신념이 형성된 원인을 살펴보면, 혼자서 무언가를 결정하고 실행하여 원하는 것을 성취했던 경험이 부족한 경우가 많다. 이들에게 필요한 것이 '홀로서는 연습'이다. 타인의 생각이나 욕구보다는 내가 원하는 것에 더욱 귀를 기울이는 연습을 통하여, 자신의 욕구에 더욱 민감해져야 한다. 그리고 이 욕구를 만족시키기 위해 계획을 수립하고 실행하는 과정에서, 독립된 개체로서 스스로 자신의 삶을 추구해 간다는 것의 기쁨을 느껴야 한다. 물론 그 동안 누군가에게 의존하여 살아온 시간만큼 독립된 삶을 알아간다는 것이 낯설고 두려울 수 있다. 이는 당연한 감정이며, 이것 역시 독립의 과정으로 여긴다면 어느덧 마음으로 홀로 서 있는 건강한 자기(self)를 보게 될 것이다.

칼럼니스트 : 김형준 임상심리전문가 (강북삼성병원 정신건강의학과)

삼성스포츠

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.